「頑張っているのに、どこか満たされない」

「やりたいことを考えても、頭が真っ白になる」

「他人の反応が気になって一歩が出ない」

※上1行がタイトルから外れている。真っ白になるレベルか。

そんな経験はありませんか?

HSPの方は「深く考える」「共感性が高い」など素晴らしい特性を持ちながらも、

周囲の刺激や他人の感情を敏感に受け取るため、自分の気持ちを見失いやすく、行動にブレーキをかけてしまいやすい傾向があります。

これは決して意志が弱いからではありません。

HSP特性の仕組みや自身の内面を理解することで、少しずつ安心して行動に移せるようになります。

そんな繊細さんが、「本当にやりたいこと」を見つけ、それを自分に合った形で行動に移していけるような支えになればと思い文章を綴りました。

実際に、HSPコーチングで実施している「自己理解×行動変化」の3か月メソッドを元に紹介します。

何か参考になる箇所があると嬉しいです。

※自己理解と行動変化それぞれ見出し1つずつ欲しい。やりたい事と自己理解の関係性の見出しがあると良い。

第1章:HSPとは?特徴と「生きづらさ」の正体

HSP(Highly Sensitive Person)とは、簡単に表現すると「人よりも繊細に物事を感じ取り、深く処理する気質」を持つ人のことです。

音や光、人の表情、相手の声のトーンなど、日常のあらゆる刺激を細やかにキャッチし、深く考えたり共感したりする力を持っています。

一見すると、優しさや思いやりにあふれた素敵な特性ですが、実はこの「深く感じ取る力」こそが、生きづらさの原因となることがあります。

たとえば、

-

人の機嫌や空気感を敏感に感じ取り、気をつかいすぎて疲れてしまう

-

音や光、においなど、周囲の刺激で神経が休まらない

-

一度の出来事を長く反芻してしまい、なかなか頭が切り替わらない

-

周りが平気に見える中で、自分だけ些細なことに傷つき落ち込む

こうした悩みは「自分が弱い」からではなく、HSPの脳の仕組みが他の人よりも多くの情報を処理していることに起因します。特に、「共感」「感情」「注意」の領域は、常にフル稼働状態になりやすいです。

そのため、他の人なら気づかない小さなことでも心が動きやすく、結果的にエネルギーを消耗してしまうのです。

つまり、HSPの生きづらさは、「周りの刺激や感情を人一倍細やかに感じ取る脳の仕組み」にあります。

しかし、この気質は裏を返せば「人の痛みに気づける力」「深く考える洞察力」「小さな幸せを見つける感性」でもあります。

HSPの方が自分の特性を理解し、環境や刺激量、人間関係を整えていくことで、繊細さはむしろ強みとして輝き始めるのです。

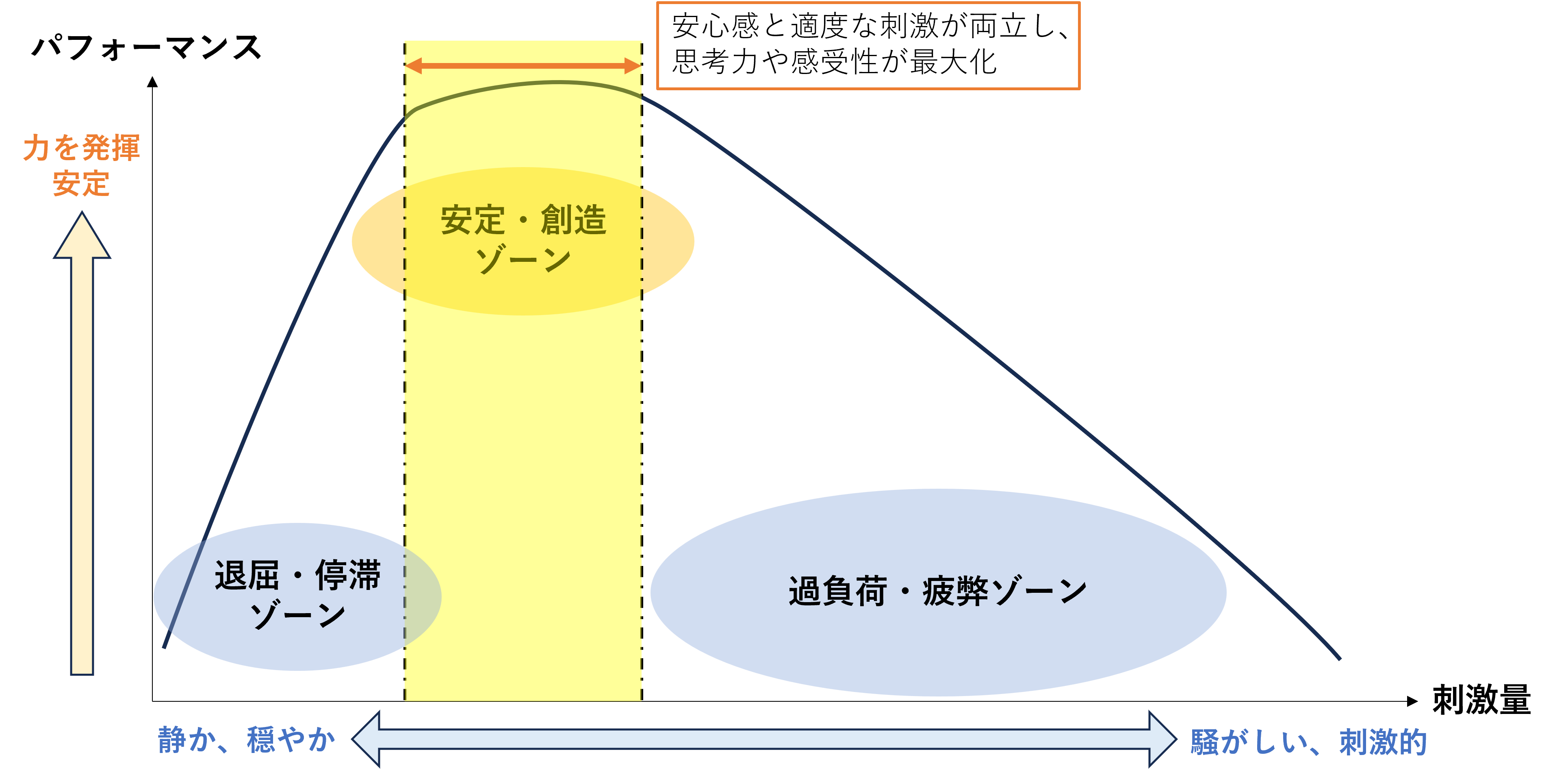

※HSPは、この「安定・創造ゾーン」が他の人より少し左寄りにあります。

→ 無理に「人並み」に合わせると、疲れやすくなります。(HSPの方は、一般の人の刺激に合わせると力を発揮しづらい)

※思考力のみ(感受性は省略)、パフォーマンスに表現をそろえる。(思考力、力を変更) 上の図解に注釈の内容も入れたい。

※安定・創造ゾーンの文字を最前面に。縦軸、横軸をそれぞれ1つの矢印で示す。現在2つあるよう。

ブログは第1章等は表現しない。その部分のみ省略。図の説明を少し増やし、HSPの説明を少し減らす。図をもう少し上に持っていくのでも良い。その後に補足にHSPの説明。安定ゾーンとは何か?等。見出しも図に合わせたように変更する。

第2章:なぜHSPの方は「やりたいこと」を見失いやすいのか

多くのHSPの方が口をそろえて言うのが、「人の意見に流されやすく、自分の本当の望みが分からない」という悩みです。これは「相手の気持ちを自分ごとのように感じてしまう」というHSP特有の神経構造によるものです。

「どうしたら人に喜ばれるか」

「迷惑をかけないようにしよう」

そんなふうに、相手を優先してきた経験が多いほど、自分の本音が分かりにくくなる傾向があります。

ここでは、HSPの方が「やりたいこと迷子」になりやすい3つの原因と、その乗り越え方を挙げていきます。

※見出しを「やりたい事迷子になりやすい3つの原因」にした方が良い。

① 他人軸での判断が続く

※小見出しを少し具体的に。

相手の感情を敏感に感じ取り、「自分がどうしたいか」よりも「どう思われるか」で決めてしまう。周囲の気持ちを察しすぎるHSPの方は、自分のやりたいことよりも他人の感情を優先してしまうことがよくあります。その結果、自分の本音が後回しになり、行動するエネルギーが枯れてしまいます。

💡対策のヒント

「自分はどう感じているか?」を小さく確認する習慣を持ちましょう。たとえば「自分は今この予定にワクワクしている?」「少し疲れてる?」と、日常の中で小さな自分の声を拾うことから始めてみてください。それが、他人軸から自分軸へ戻る第一歩になります。

※対策の内容が難しい。これだけ言われてもトいう感じになってしまう。対策のヒントは全て省略。

② 情報・感情の刺激が多すぎる

HSPの脳は「深く処理する傾向(Depth of processing)」を持っています。

そのため、行動する前に「もし失敗したら」「誰かを傷つけないかな」といったリスクを細かく想定し、行動よりも思考が先に動くのです。結果として、心がオーバーヒートしやすくなり、やりたいことを感じ取る余裕がなくなってしまいます。

💡対策のヒント

考えすぎを止めようとするのではなく、「今の自分にできる小さな一歩」を決めてみましょう。深く考えること自体はあなたの強み。そこから「一歩を決める力」に変えていく練習です。

③ 完璧主義な思考HSPの方は推察力が高く、「不完全なまま進むのが怖い」と感じる傾向があります。失敗しない方法を探すうちに行動が止まってしまうことも少なくありません。完璧を求めている間に時間が過ぎ、やる気が冷めてしまうことも。

💡対策のヒント

「うまくやる」ではなく、「試してみる」を基準に。実験のように一歩を試すだけで、心のハードルがぐっと下がります。失敗ではなく、「データが増える」という感覚で取り組みましょう。

※完璧主義は行動できない理由になっているため、省略。

まとめると、HSPの方がやりたいことを見失うのは、自分の中にやりたい気持ちがないのではなく、

外の刺激に敏感すぎて、自分の声がかき消されているだけです。

その繊細なアンテナを外ではなく「内側」に向けていくことで、少しずつ「本当に望むこと」が見えてきます。

(イラスト)

第3章:HSPの方にとって「自己理解」が大切な理由

HSPの方は、やりたいことがあってもそれを「継続することが難しい」と感じやすい傾向もあります。

その根底にあるのが、「自己理解の不足」です。

つまり、「自分がどんな人間なのか」「何に心が動くのか」を

正確に把握できていないことが、行動のブレーキになっているのです。

自己理解とは、「自分の心の動きを知ること」

自己理解とは、単なる性格分析ではなく、

「自分の内側で起きている感情や反応の仕組み」を理解することです。

例えば、

-

どんなときに心が温かくなるのか

-

どんな場面で無理していると感じるのか

-

どんな瞬間に自分の長所を発揮できるのか

これらを丁寧に観察していくことで、

自分の中にある「安心」と「違和感」の境界線が少しずつ見えてきます。

この境界線を持っている人ほど、周囲に流されず、自分のリズムで行動できるようになってきます。

行動が続かないのは、「自分に合わない方法」で頑張っているから

※上の表現を「HSPに合わない方法」に変更。「自己理解」→「HSP特性理解」

多くのHSPの方は、「頑張る力」が弱いのではなく、

“頑張る方向”が自分の特性に合っていないだけです。

たとえば──

-

他人と同じペースで仕事をしようとして消耗してしまう

-

苦手分野を克服しようと努力して心が疲弊する

-

気持ちが整理できないまま行動し、後で落ち込む

こうした「がんばり疲れ」は、自己理解のズレから起きています。

自分のペースや感情のリズムを無視してしまうと、

どんなに素晴らしい目標でも長続きしません。

💡 ポイント

HSPの方にとっては、

「努力」よりも「安心」が先にある方が、結果的に行動が続きやすいのです。

安心の上にこそ、エネルギーが湧きます。

多くのHSPが、「頑張ろう」と思ってもすぐ疲れてしまう原因は、

自分のペースや特性を無視して行動しているからです。

たとえば、

- 「他人と同じやり方」で頑張って消耗する

- 「苦手を克服する」方向に努力してしまう

- 「気持ちの整理」ができないまま動こうとする

これらはすべて、自分を理解できていない状態から起きています。

これができると、

「やらなきゃ」ではなく「やりたいからやる」という自然な行動に変わります。

🖼️ 図案案③:「自己理解 → 安心 → 行動」の三角フロー図

第4章:HSPの方向けのコーチングを始めようと思ったきっかけ

個の詳細は別のブログで紹介するため、省略。

第5章:3か月で変化を実感できる「自己理解×行動変化」メソッド

HSP専門コーチングでは、ただ話を聞くだけではなく、**「安心の中で小さく行動する練習」**を重ねていきます。

そのプロセスを3つのステップで紹介します。

Step1:自分を知る(自己理解)

┗ 感覚・価値観・得意・苦手を整理

Step2:方向を定める(理想像の発掘)

┗ “安心”を軸に、やりたいことを具体化

※やりたい事は安心とは別に具現化するのでは?

Step3:動きながら整える(行動変化)

┗ 小さな成功体験で「自分軸」を強化

※成功体験は自己肯定感と繋がるはず。上の2行目は全て省略。

各StepにHSPならではの表現を入れる。

STEP1:自分の“心の地図”を知る(1か月目)

- HSP特性の自己チェック

- 感情のパターンを見える化

- 安心・不安を感じる場面を整理

🪄 目的:自分の「反応の癖」を理解することで、無意識の不安を減らす

※STEP1は省略して、1か月目だけにする。

STEP2:理想の自分像と行動をつなげる(2か月目)

- 「こうありたい自分」を言語化

- 小さな行動(スモールステップ)を設計

- 無理なく実践できる仕組みを作る

🪄 目的:「やらなきゃ」ではなく「やりたい」行動に変える

STEP3:日常で実践し、安心の土台を固める(3か月目)

- 行動後の“感情の変化”を記録

- 環境・人間関係の調整

- 自己受容・自己信頼の定着

🪄 目的:自分の特性を活かした“等身大の行動パターン”を確立する

考えて終わりではなく、実際に行動に移す。

特にHSPの方は、深く考えすぎて不安になりやすい傾向があります。

「行動変化のサイクル」

→ 行動は意志ではなく「安心の設計」で生まれる。

(第6章:セルフワークで試してみよう!「心のメモワーク」)

おわりに

※見出しにも情報を入れる。例えば、下の太字。

あなたも3か月で「安心して行動できる自分へ」

HSPの特性は、あなたの“弱点”ではなく“才能の芽”です。

大切なのは、その使い方を知ること。

「自己理解×行動変化」の3か月メソッドで、

あなたも「繊細さを強みに変える生き方」を始めてみませんか?

※最後の締めは、つながりから、行動のハードルを下げて実践しましょう。才能等は書かない。

(UniPathの体験セッションURL)