「外部の刺激に疲れやすいのに、自ら刺激を求めてしまう」

「慎重で不安になりやすいけど、新しいことに挑戦したい」

「好奇心旺盛だが、いざ始めてみると飽きやすい」

そんな矛盾を抱えているあなたは、 HSS型HSP かもしれません。

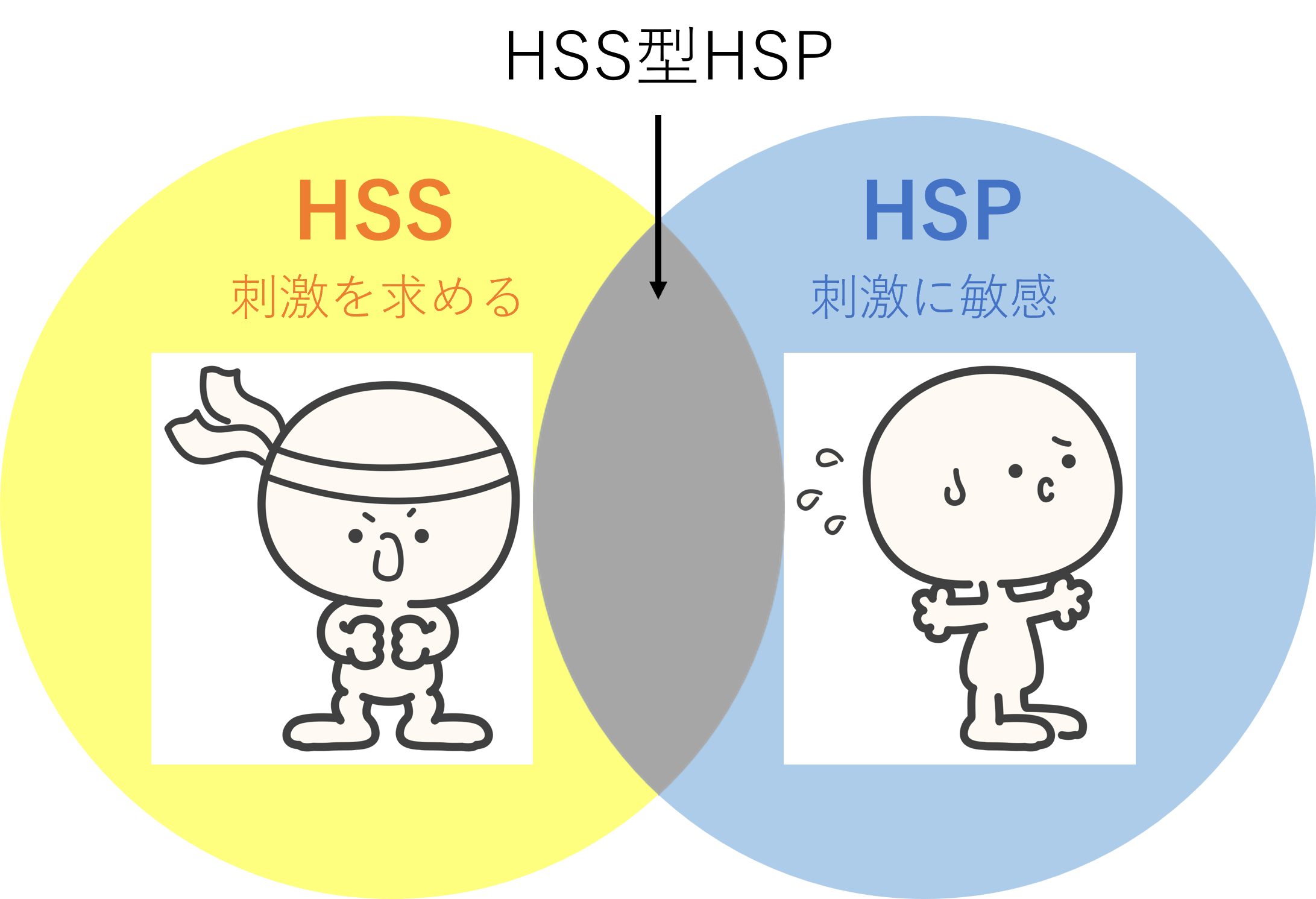

HSS型HSPとは、HSPの中でも、「刺激を求める性質(HSS)」と「刺激に敏感な特性(HSP)」が両方あるタイプ のことです。

この組み合わせは周りの人からは理解されにくく、本人も「なんで自分はこんなにも矛盾してるの?」と悩みやすい傾向があります。

本記事では、そんなHSS型HSPの特徴や生きづらさの理由、上手な付き合い方を、初心者にも分かりやすく解説します。

HSS型HSPとは?

※見出しの修正

HSS(High Sensation Seeking)とは?

HSSとは、「好奇心が強く、新しい体験にワクワクしやすい性質」のことで、下記のような特徴があります。

-

新しい場所に行くのが好き

-

面白そうなことを見つけると挑戦したくなる

-

発想力が豊かで、アイデアが湧きやすい

-

同じ毎日の繰り返しが苦手

HSP(Highly Sensitive Person)とは?

HSPは、アーロン博士が提唱した下記の4つの特徴「DOES」をすべて持つ人のことです。

-

D:深く処理する

-

O:過剰に刺激を受けやすい

-

E:共感性が高い

-

S:小さな変化に気づきやすい

つまり、心が繊細で感覚センサーが鋭い傾向があります。

HSS型HSPはHSSとHSPの両方を持つタイプ

HSSは「刺激を求める」

HSPは「刺激に敏感」

一見すると真逆の特性を、両方とも持っているのがHSS型HSPの方です。

人口のわずか6%程度とも言われ、少数派ゆえに理解されにくい気質でもあります。

※この図解を上の方に載せる。分かりやすい。

図解の中に、上記の文字の箇条書きを含める。本文の文字は省略。

第2章:HSS型HSPが抱える矛盾と日常の特徴

※下の内容が全て自己矛盾のため、見出しも矛盾のみにする。

多くのHSS型HSPの方は、刺激を求めるアクセルと刺激に疲れやすいブレーキを同時に踏んでいるような状態になりやすいです。

ここではその矛盾の正体をいくつか例を挙げて解説していきます。

① 新しいことに好奇心旺盛だが、飽きやすい。

今までとは違うことを始める前がとても楽しみで、様々な良いことや期待が膨らみワクワクする。しかし、いざ始めてみるとワクワク感が徐々に薄れていき、また別の新しいことを模索したくなる。

このように、常に新しいことに興味津々なため、1つのことを長く継続させることが難しいケースがあります。

※①、②当の書き方をそろえる。箇条書きor文章。②も文章にする。小見出しの長さもそろえる。

② 退屈を嫌い刺激を求めるが、刺激に疲れてクタクタ

-

ルーティンワークが苦手

-

予定を詰め込みすぎてヘトヘト

-

外で刺激を得る時は満足するが、帰った瞬間どっと疲れる

上記のように刺激を求めて動き出し、キャパオーバーになりがちです。

HSS:行きたい!試したい!

HSP:でも刺激が強すぎる…しんどい…

という心の綱引きが常に起こりやすいのです。

③ 行動力があるが、小さなミスを引きずり落ち込む

アイデアが閃いた瞬間は勢いよく動ける行動力を有しています。しかし、実際に動いてみると予期していなかった壁にぶつかることが多々あります。その時、繊細な心は最初の行動力とは裏腹にとてもダメージを受けやすくもあります。

そのため、行動力と繊細な心のバランスを調整する必要があります。

④ 未知への挑戦心が強いが、警戒心も強い

上記でも登場したように好奇心旺盛なため、未知なことへの挑戦心がとても強い傾向があります。その一方で、様々なリスクが頭に浮かぶため、警戒心が強く不安になりやすい特徴もあります。

したがって、「挑戦心 vs 警戒心」による葛藤が生じるため、心が疲弊しやすいです。

※③④の情報量が少ない。具体例が欲しい。

第3章:HSS型HSPが生きづらくなる3つの理由

ここでは、なぜ矛盾した特性が生きづらさを生むのか解説します。

理由①:周りに理解されにくいから→矛盾した特性故に理解されにくいから

周りから見えている自分と、内なる自分が異なる事が多いです。

なぜなら、HSS的な要素が顕在化しやすいため、外からは行動的で活発と思われているかもしれません。しかし、自分自身の内面はHSP的な繊細な部分が強くあり、それが中々周りには気がつかれないケースが多いです。

例えば

-

「冷静」と思われるが、実は内心焦っている。

-

「真面目」と言われるが、実は抜けている。

-

「明るく活発」な印象を受けられるが、本当はとても傷つきやすいし内面は暗い。

こんな誤解を受けやすいのも特徴です。

理由②:自分でも自分が分かりにくいから

HSSの「やりたい!」という好奇心旺盛な部分とHSPの「でも怖い…」という警戒心が同時に働くため、本人でさえ自分の気持ちがわからなくなることがあります。

→※アクセルとブレーキを踏み続けるのは疲れる

理由③:刺激管理が難しいから

自ら刺激を求めるのに、刺激に弱い。

したがって、丁度良い刺激量の見極めが難しいのです。

※具体例を載せる。

「刺激の適正に関する図」

第4章:HSS型HSPの強み

※第1章のような図を作成①③→HSS、②④→HSP

HSS型HSPは自分自身の特性の扱いにくさばかりが注目されがちですが、本来は大きな強みを持っています。

① アイデア力・創造力が高い

独自の発想や柔軟な思考ができるタイプ。

企画職・クリエイティブ系と相性が良い。

② 人の気持ちに寄り添える

刺激好きなのに優しいという、希少なバランスを持つタイプ。

カウンセリング・教育・支援職でも力を発揮します。

③ 新しいことに挑戦できる

HSPの中では珍しく、行動力があるタイプ。

一歩踏み出す力があるため、環境が整えば大きく伸びる。

④ リスク管理の徹底

行動力があるだけではなく、HSPの慎重さも兼ね備えております。そのため、先の先に起きそうな悪いことにも多角的に想像力が働くため、未然に危機を防ぐことができる強みもあります。

第5章:HSS型HSPが楽に生きるためのコツ

最後に、HSS型HSPが日常で実践しやすいコツを紹介します。

① 刺激の量を意図的に調整する

HSS型HSPにとって刺激は大敵ではなく、コントロール次第で味方につけられるもの。

例えば

-

予定を詰めすぎない

-

人混みのあとに休憩時間を入れる

-

SNSの時間を意図的に減らす

自分に合った刺激量を生み出すことで生きやすさが変わります。

② 自己理解に時間をかける

HSS型HSPの矛盾は、自己理解が深まるほど整ってきます。

-

どんな刺激が得意か

-

どこから疲れ始めるか

-

どんな人と合うか

これを知ることで、行動しやすくなります。

まとめ:矛盾しているようで、実は美しいバランス

※タイトルが励みになる。本文でもそれを表現するように。美しさを具体的に表現。

HSS型HSPは周りから理解されにくいこともありますが、本当は、好奇心、行動力がありながらも繊細さ故の共感力やリスク管理能力を持つ非常に豊かな気質です。

ただ、その特性を自分一人で扱うのは難しく、自己理解と環境調整がとても重要になります。

※一人で難しいからコーチングに来てね。別に見出しを作る。サービスとの関連性高い。

あなたの行動力と繊細さは、決して矛盾ではありません。

むしろ唯一無二の魅力であり、人生を大きく動かす力です。